Molestie sul lavoro: come prevenirle con la formazione

Indice

- Le molestie sul lavoro sono un freno alla crescita aziendale

- Perché la formazione è alla base della prevenzione

- Capire le molestie sul lavoro: una definizione chiara

- I dati in Italia e l’impatto su persone e business

- Le figure chiave per una strategia di prevenzione efficace

- Perché investire nella formazione contro le molestie è una scelta strategica

- Un clima aziendale sano significa maggior produttività

- Certificazione sulla Parità di Genere Uni/PRD 125:2022

- In sintesi, una cultura del rispetto conviene.

- Ridurre i rischi legali e tutelare la reputazione aziendale

- Progettare un percorso formativo efficace

- Best practice innovative nella formazione

- FAQ – Le risposte alle domande più comuni sulla formazione contro le molestie

- Da policy a cultura aziendale: il supporto di Gility per la tua azienda

Ogni anno, il 25 novembre il mondo riflette sulla violenza contro le donne. Ma la consapevolezza sulle molestie sul lavoro deve rimanere alta tutto l’anno.

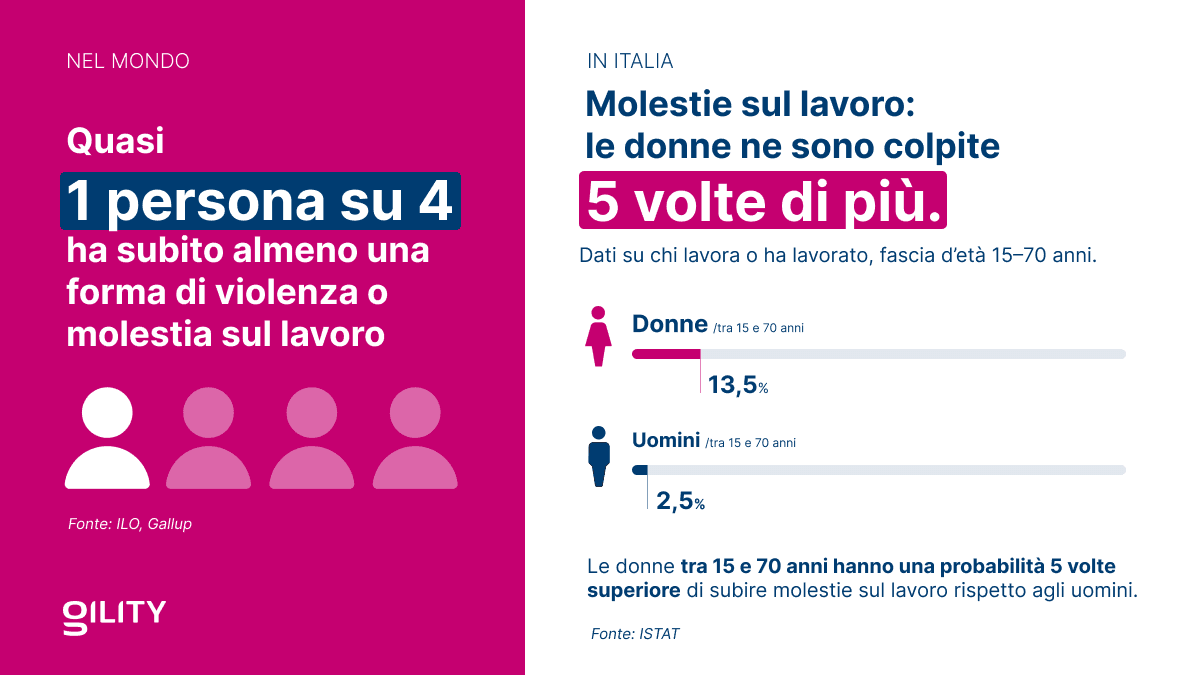

Il fenomeno delle molestie lavorative – dalle battute offensive al vero e proprio abuso – è tutt’altro che raro. Un recente studio internazionale condotto da ILO e Gallup ha rilevato che quasi un lavoratore su quattro (23%) nel mondo ha subito almeno una forma di violenza o molestia sul lavoro nel corso della propria vita lavorativa. In Italia, i numeri ufficiali non sono meno allarmanti: secondo l’ISTAT, il 13,5% delle donne tra 15 e 70 anni che lavorano o hanno lavorato ha subito molestie sessuali sul lavoro, a fronte di circa il 2,4% degli uomini. Queste cifre – che equivalgono a oltre 2 milioni di persone colpite nel nostro Paese – mostrano come le molestie non siano “casi isolati”, ma un problema sistemico radicato in molti ambienti professionali.

Le molestie sul lavoro sono un freno alla crescita aziendale

Le molestie sul lavoro non rappresentano solo una questione etica e legale; sono un freno alla produttività, al benessere e alla crescita aziendale. Chi subisce comportamenti vessatori ne risente in termini di stress, calo di motivazione e salute mentale. Di conseguenza, l’azienda paga il prezzo in turnover elevato, assenteismo e perdita di talento. Vi è un chiaro business case per prevenire le molestie, come sottolineato anche da un rapporto della U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC): i costi “nascosti” delle molestie includono calo di produttività, aumento del turnover e danni reputazionali, tutti fattori che trascinano verso il basso la performance e i risultati economici. Basti pensare che solo in un anno la stessa EEOC ha recuperato 164,5 milioni di dollari in risarcimenti per vittime di molestie nei luoghi di lavoro americani – appena la punta dell’iceberg rispetto ai costi totali del fenomeno.

Perché la formazione è alla base della prevenzione

Di fronte a questo problema, come possono le aziende passare dalla semplice reazione all’azione proattiva? Un elemento della soluzione è la formazione specifica su rispetto e prevenzione delle molestie.

Formare dipendenti e manager sul tema delle molestie significa prevenire comportamenti illeciti prima che avvengano, creare un clima di fiducia in cui tutti si sentano al sicuro e responsabilizzati, e mitigare il rischio di incidenti reputazionali o contenziosi legali. In questo articolo esploreremo cosa sono le molestie sul lavoro, chi sono le figure chiave nella prevenzione, perché investire nella formazione conviene anche al di là degli obblighi normativi, quando e come implementare i programmi formativi e cosa rendere una formazione davvero efficace. Infine, risponderemo alle FAQ più comuni sul tema e vedremo come trasformare una semplice policy aziendale in una vera cultura del rispetto, anche grazie al supporto di partner specializzati.

La newsletter di Gility che fa luce sulla formazione aziendale

Ricevi ogni mese risorse, articoli e approfondimenti.

Capire le molestie sul lavoro: una definizione chiara

Cosa si intende per molestia sul lavoro?

Dal punto di vista giuridico, la molestia sul lavoro è definita come “qualunque comportamento indesiderato, a carattere verbale, non verbale o fisico, che abbia lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” . Questa definizione, contenuta in una direttiva UE recepita anche in Italia, inquadra soprattutto le molestie sessuali, ma i principi valgono per ogni forma di comportamento molesto. L’Italia ha ulteriormente rafforzato il quadro normativo ratificando la Convenzione n.190 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) contro la violenza e le molestie nel mondo del lavoro (Legge n. 4/2021) . In sintesi, è molestia qualsiasi condotta indesiderata che offende la persona: non solo avances sessuali esplicite, ma anche insulti, umiliazioni, discriminazioni o minacce rivolte a un lavoratore.

In concreto, le molestie possono manifestarsi in molte forme. Ecco alcuni esempi tipici da riconoscere:

Molestie verbali:

battute sessiste o commenti offensivi sul corpo, allusioni sgradevoli, insulti a sfondo razziale o omofobo. Anche scherzi apparentemente “innocenti” possono costituire molestia se risultano sgraditi e reiterati.

Molestie non verbali:

gesti osceni, invio o esposizione di immagini offensive (ad esempio poster o meme inappropriati), sguardi insistenti e lascivi che mettono a disagio.

Molestie fisiche:

contatti fisici indesiderati (p. es. palpeggiamenti, abbracci forzati, essere trattenuti), fino alle aggressioni vere e proprie. Anche invadere lo spazio personale di qualcuno in modo intimidatorio può rientrare in questa categoria.

Molestie psicologiche:

comportamenti reiterati di intimidazione, isolamento o sabotaggio professionale – ciò che spesso viene chiamato mobbing. Il mobbing è una forma particolare di molestia morale, persistente e sistematica, messa in atto tipicamente da superiori o colleghi con l’obiettivo di emarginare la vittima sul lavoro (ad es. assegnandole compiti dequalificanti, criticandola continuamente, diffondendo maldicenze). Si distingue dalle molestie “episodiche” perché è caratterizzato da persecuzioni prolungate nel tempo.

Molestie digitali:

email, chat o messaggi sui social con contenuti offensivi o allusivi. Con il diffondersi dello

smart working e degli strumenti di comunicazione online, queste forme di abuso sono in aumento.

Le molestie non si fermano quando si spegne il PC in ufficio: più della metà degli episodi di molestia rilevati in Italia avviene tramite tecnologie digitali come messaggi, chat o social media (si pensi a messaggi osceni via WhatsApp o avances inappropriati via LinkedIn).

È importante distinguere un conflitto normale da una molestia. Un disaccordo lavorativo su obiettivi o compiti, per quanto acceso, non è molestia se manca l’intento di umiliare l’altro e se avviene nel rispetto reciproco. La molestia implica invece un comportamento mirato a offendere o intimidire un individuo (spesso sfruttando una posizione di potere o una caratteristica personale della vittima). Ad esempio, una critica costruttiva sul lavoro non è molestia; al contrario, isolare volutamente un collega, insultarlo per la sua etnia o fare avances sessuali esplicite lo è. In breve, la linea di confine sta nell’assenza di rispetto e nella presenza di un’atmosfera degradante creata deliberatamente attorno alla vittima.

I dati in Italia e l’impatto su persone e business

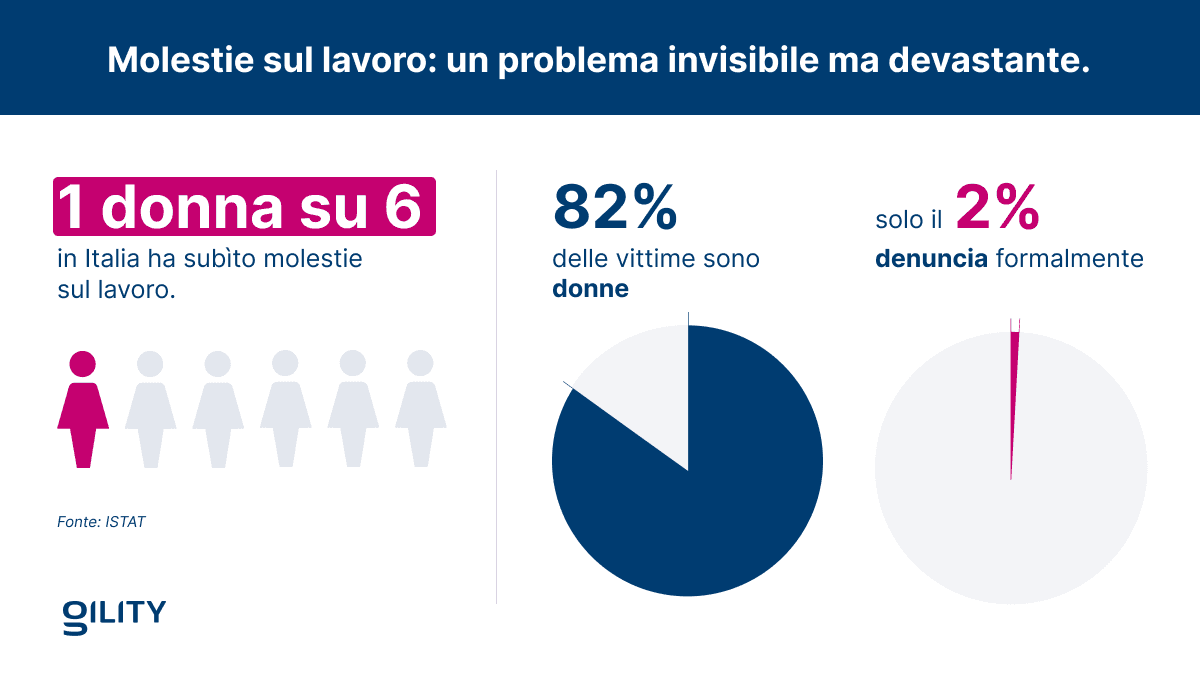

Per comprendere la portata del fenomeno, guardiamo ai numeri e alle conseguenze. In Italia, come accennato, l’ISTAT stima che circa 2,3 milioni di persone abbiano subito molestie a sfondo sessuale nel contesto lavorativo nel corso della vita, di cui l’82% circa donne . Ciò equivale a quasi 2 milioni di lavoratrici molestate, ossia una donna su sei circa. Se consideriamo anche altre forme di vessazione (non solo sessuali) e le molestie subite dagli uomini, il bacino delle vittime è ancora più ampio. Colpisce inoltre la disparità di genere: le donne risultano vittime di molestie 4-5 volte più degli uomini secondo le varie rilevazioni ISTAT . Le più esposte sono le giovani: oltre il 21% delle lavoratrici tra 15 e 24 anni riferisce di aver subìto molestie, percentuale che cala nelle fasce d’età superiori (ma resta comunque intorno al 15-19% per le under-35) . A livello internazionale, alcuni Paesi registrano tassi anche maggiori – ad esempio, in Finlandia e Slovacchia oltre la metà delle donne dichiara di aver subìto molestie sul lavoro nel corso della vita – il che indica che il fenomeno non conosce confini culturali, pur manifestandosi con diversa intensità.

Le conseguenze individuali delle molestie sono profonde: ansia, depressione, perdita di fiducia in sé, disturbi psicosomatici e demotivazione sul lavoro sono comuni tra le vittime. Molte finiscono per lasciare il posto di lavoro per sfuggire a un ambiente divenuto tossico. Questi effetti personali si traducono in costi aziendali concreti. Studi e indagini evidenziano che un ambiente di lavoro ostile incide negativamente sul rendimento complessivo: i dipendenti che subiscono o assistono a molestie tendono a essere meno concentrati, più assenti e meno coinvolti. Il clima di paura e sfiducia mina la sicurezza psicologica, ingrediente chiave per la produttività e l’innovazione. Inoltre, le aziende dove prosperano comportamenti molesti pagano pegno in termini di turnover (le persone valide se ne vanno), difficoltà ad attrarre talenti (la reputazione circola, soprattutto nell’era di Glassdoor e social network) e rischi legali significativi. Un’indagine del task force sull’harassment dell’EEOC ha concluso che i veri costi delle molestie includono proprio “produttività ridotta, aumento del turnover e danni d’immagine”, tutti elementi che frenano la performance e il bottom line aziendale . Insomma, tollerare le molestie non è solo eticamente inaccettabile: è un boomerang economico per l’azienda.

Va notato infine che il problema spesso rimane sommerso. La stragrande maggioranza delle vittime non denuncia formalmente: in Italia solo il 2% circa delle donne molestate si rivolge alle forze dell’ordine, e meno del 15% ne parla con il datore di lavoro . La paura di ritorsioni o di non essere credute – unita alla mancanza di fiducia nei meccanismi interni – porta molte persone a soffrire in silenzio. Questo silenzio complice mantiene lo status quo. Ecco perché creare una cultura in cui le molestie siano riconosciute e affrontate apertamente è essenziale: solo portando alla luce il problema lo si può davvero risolvere.

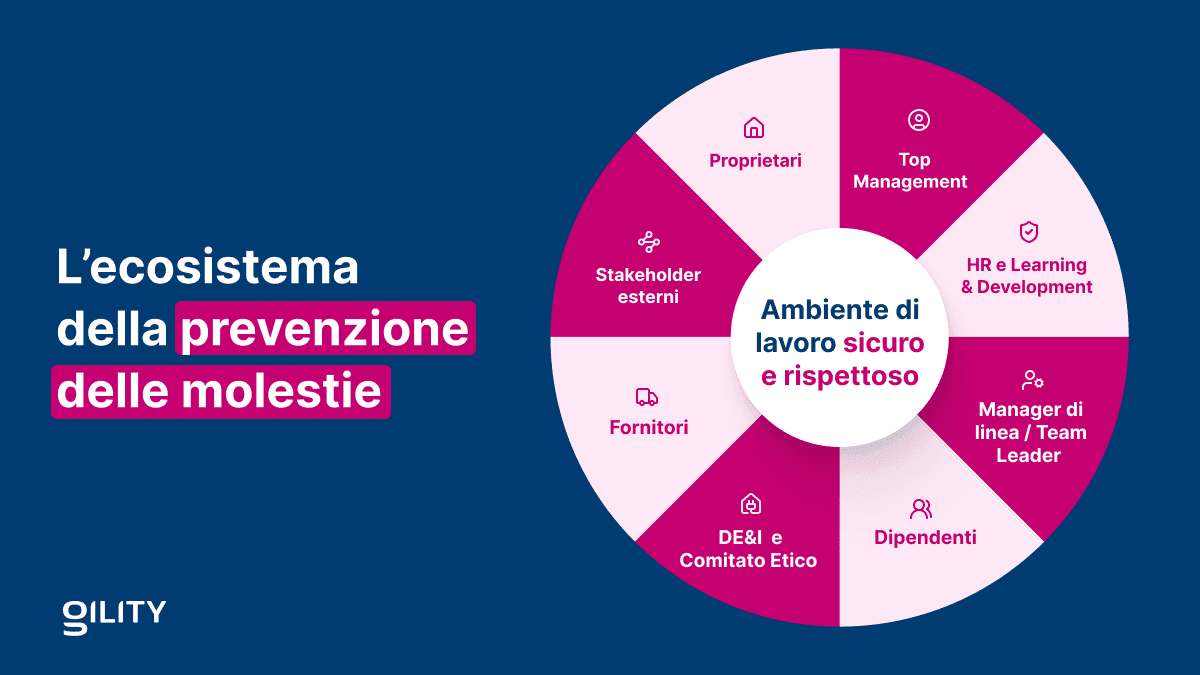

Le figure chiave per una strategia di prevenzione efficace

Per prevenire le molestie serve l’impegno di tutti i livelli dell’organizzazione. La responsabilità non ricade su una sola funzione: occorre una task force diffusa che coinvolga leadership, responsabili HR, manager operativi e gli stessi lavoratori. In particolare, ecco chi sono le figure chiave e quale ruolo giocano nella strategia anti-molestie:

Top Management / Imprenditore: Il tono parte dall’alto (tone at the top). I vertici aziendali devono dare il buon esempio con il proprio comportamento e mostrare tolleranza zero verso atteggiamenti irrispettosi. Inoltre, hanno il compito di destinare risorse adeguate alla prevenzione (budget per formazione, servizi di assistenza, ecc.) e di inserire il tema nella strategia aziendale. Come evidenziato dagli esperti, la cultura aziendale è plasmata in primis dalla leadership: se il C‑Suite ignora il problema, tutta l’organizzazione lo farà, mentre un impegno visibile dei leader crea un clima dove certe condotte non attecchiscono .

Direzione HR e Responsabili Learning & Development: Le Risorse Umane sono in prima linea nel progettare le policy anti-molestie e nel curare la formazione del personale. HR deve assicurarsi che l’azienda disponga di un codice di condotta chiaro, procedure di segnalazione protette e soprattutto di piani formativi periodici su questi temi. I manager L&D collaborano per implementare programmi efficaci, scegliere formatori qualificati e monitorare che la formazione non sia solo un “tick the box” ma porti a cambiamenti reali nei comportamenti. HR svolge anche un ruolo fondamentale nel gestire le segnalazioni: deve trattarle con serietà, indagare prontamente e applicare sanzioni se necessario.

Manager di linea e Team Leader: I responsabili di team e middle manager sono le sentinelle sul campo della cultura aziendale. Devono vigilare sul clima quotidiano, captare segnali di disagio nel gruppo ed intervenire tempestivamente al primo manifestarsi di comportamenti inappropriati. Un buon manager crea un ambiente di fiducia, dove i membri del team si sentono sicuri nel segnalare problemi. Inoltre, i manager vanno formati specificamente su come gestire conversazioni difficili e come fare da role model: se un capo reparto fa battute sessiste, legittima implicitamente quel comportamento in tutto il reparto. Viceversa, un manager che richiama subito chi manca di rispetto invia un messaggio chiaro a tutti.

Dipendenti e Colleghi: Ogni lavoratore ha la responsabilità di contribuire a un ambiente di rispetto. Ciò significa prima di tutto essere consapevoli dei propri comportamenti (anche involontari) e imparare a riconoscere cosa è accettabile e cosa no. Significa anche non essere spettatori passivi: se si è testimoni di una molestia, è importante offrire supporto alla vittima e utilizzare i canali di segnalazione interni per riportare l’accaduto (ne parliamo nella sezione FAQ). In un’azienda veramente inclusiva, tutti si sentono parte della soluzione. Non a caso si parla sempre più di bystander intervention: formare i dipendenti ad intervenire come “terzi” quando assistono a comportamenti molesti – ad esempio distraendo l’autore, esprimendo disapprovazione o riferendo l’episodio – in modo sicuro e assertivo . Questo trasforma ogni collega in un potenziale “guardiano” del buon clima.

Responsabili Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) / Comitato Etico: Nelle organizzazioni più grandi o sensibili al tema, esistono figure dedicate (come il Diversity Manager) o veri e propri comitati etici. Il loro compito è promuovere attivamente una cultura inclusiva e rispettosa. Collaborano con HR per sviluppare iniziative di sensibilizzazione, analizzano i dati (es. gender gap nelle segnalazioni, risultati dei questionari di clima) e fanno da consulenti interni su questioni etiche. Possono anche gestire sportelli di ascolto confidenziale dove i dipendenti possono rivolgersi in caso di problemi. Collegare la prevenzione delle molestie ai programmi DE&I è naturale: un ambiente inclusivo, che valorizza le differenze, riduce le condizioni che spesso sfociano in molestie, come squilibri di potere o pregiudizi radicati.

Coinvolgendo tutte queste figure in modo coordinato, l’azienda può sviluppare una difesa a tutto tondo contro le molestie. È fondamentale infatti che ognuno sappia qual è il proprio ruolo: dai CEO ai neoassunti. Come osserva l’ILO, i datori di lavoro e i dirigenti hanno il dovere non solo di astenersi essi stessi da atti molesti, ma di creare e mantenere un ambiente di lavoro rispettoso per tutti . Ciò include definire responsabilità chiare: chi deve intervenire, chi gestisce le segnalazioni, chi monitora i progressi. Solo con un gioco di squadra che va dalla policy scritta fino alla pratica quotidiana si può davvero cambiare rotta sul fenomeno delle molestie e costruire ambienti di lavoro realmente inclusivi.

Perché investire nella formazione contro le molestie è una scelta strategica

Oltre l’obbligo di legge: i benefici di una cultura del rispetto

Molte organizzazioni iniziano a occuparsi di formazione anti-molestie perché spinte da obblighi normativi o dal timore di sanzioni. Eppure, limitarsi alla mera compliance significa perdere di vista il quadro più ampio. Investire nella formazione sul rispetto conviene, anche al di là della legge, perché porta benefici strategici tangibili. In altri termini, prevenire le molestie non è solo “evitare guai”, ma un modo per rendere l’azienda più forte, attrattiva e performante.

Pensiamo ad esempio alla reputazione e all’employer branding. Un’azienda nota per il suo ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso avrà un vantaggio competitivo nell’attrarre talenti. In epoca di social media, i candidati si informano su tutto: una cultura del rispetto è un asset che rende l’azienda un “Best Workplace” desiderabile. Al contrario, uno scandalo di molestie o una reputazione offuscata da voci di ambiente tossico allontaneranno non solo i potenziali candidati migliori, ma anche clienti e partner. La formazione aiuta a costruire e mantenere quella reputazione positiva, dimostrando che l’azienda prende sul serio i propri valori.

Un clima aziendale sano significa maggior produttività

Dal punto di vista interno, poi, un clima aziendale sano migliora drasticamente l’engagement e la produttività. Quando le persone si sentono sicure e rispettate, possono dare il meglio di sé senza paura di ritorsioni o umiliazioni. Harvard Business Review ha evidenziato che un ambiente di lavoro positivo e “virtuoso” – improntato al rispetto – si correla a livelli significativamente più alti di produttività ed engagement dei dipendenti . In altre parole, rispetto = risultati. La formazione anti-molestie, se fatta bene, non serve solo a dire “cosa non fare”, ma contribuisce a promuovere attivamente comportamenti positivi: ascolto, empatia, comunicazione assertiva. In questo senso essa si integra con i programmi di sviluppo della leadership e di team building, creando squadre più coese e innovative. I team dove regna la sicurezza psicologica (concetto introdotto da Amy Edmondson) sono quelli dove nascono le idee migliori, perché tutti si sentono liberi di contribuire senza timore di essere zittiti o ridicolizzati.

Ci sono anche indicatori quantitativi a supporto dell’importanza della formazione in chiave strategica. Ad esempio, un report condotto da The Purple Campaign e TalentLMS ha rilevato che dopo aver seguito un corso di formazione sulle molestie il 70% dei dipendenti si è detto più propenso a rimanere in azienda e ben il 61% ha riferito di sentirsi più produttivo nel proprio ruolo . È un dato notevole: suggerisce che la formazione non solo riduce l’intenzione di lasciare il lavoro (indice di retention più alta), ma aumenta la performance percepita. Un altro beneficio spesso sottovalutato è l’innovazione: un ambiente dove ogni voce è rispettata e le differenze sono valorizzate incoraggia il pensiero fuori dagli schemi. Al contrario, le molestie (specie se basate su genere o etnia) tendono a zittire le categorie bersaglio e a omogeneizzare il pensiero, con effetti dannosi sulla creatività aziendale.

Certificazione sulla Parità di Genere Uni/PRD 125:2022

Infine, investire in queste formazioni può aiutare l’azienda a conseguire certificazioni di eccellenza. In Italia, ad esempio, la Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) valuta anche le misure adottate per prevenire molestie e discriminazioni: avere programmi formativi attivi su questi temi costituisce un criterio premiante. Lo stesso vale per standard internazionali di sostenibilità sociale e governance (ESG): gli investitori e gli stakeholder guardano con crescente attenzione alle pratiche di DEIB e al modo in cui le aziende gestiscono il benessere dei dipendenti. Dimostrarsi proattivi contro le molestie significa, in ultima analisi, creare valore per gli stakeholder e assicurarsi un posto tra le imprese etiche e sostenibili.

In sintesi, una cultura del rispetto conviene.

Va “oltre l’obbligo di legge” perché tocca dimensioni strategiche come la reputazione, il capitale umano e l’innovazione. La formazione anti-molestie è quindi un investimento in capitale sociale interno: trasforma un obbligo percepito in un’opportunità di crescita collettiva, migliorando la qualità della vita lavorativa, la serenità e con essa, la prosperità del business.

Ridurre i rischi legali e tutelare la reputazione aziendale

Se i benefici “soft” non bastassero, ci sono motivazioni molto concrete legate al rischio legale e reputazionale che spingono verso la formazione anti-molestie. La normativa italiana ed internazionale impone ai datori di lavoro di tutelare i dipendenti da molestie e discriminazioni, e le conseguenze per chi ignora questo dovere possono essere pesanti.

I rischi legali

Dal punto di vista legale, un’azienda può essere chiamata a rispondere delle molestie avvenute al suo interno in sede sia civile che (in alcuni casi) penale. In Italia, le molestie rientrano nelle forme di discriminazione vietate e il datore di lavoro è direttamente responsabile degli atti molesti commessi dai propri dipendenti nell’esercizio delle mansioni. “Responsabile” significa che la vittima può citarlo per danni, e in giudizio non vale dire “non ne sapevo nulla”: la legge prevede che l’azienda possa sottrarsi alla responsabilità solo dimostrando di aver adottato tutte le misure possibili per prevenire quegli atti . È qui che la formazione diventa cruciale. Sebbene non vi sia ancora un obbligo di legge esplicito che imponga corsi anti-molestie generalizzati, la giurisprudenza considera la mancanza di formazione un grave elemento di negligenza. Come nota uno studio legale, “non esiste un obbligo assoluto di training, ma la mancanza di formazione può pregiudicare la difesa dell’azienda in caso di causa per discriminazione” . In altre parole, se non hai mai formato i tuoi dipendenti su questi temi, difficilmente potrai convincere un giudice di aver fatto “tutto il possibile” per prevenire le molestie. Al contrario, poter esibire evidenze di workshop, moduli e-learning, attestati di frequenza e policy firmate dai dipendenti fornisce all’azienda un argomento in più per sostenere la propria buona fede e diligenza.

Negli Stati Uniti tale logica è codificata nella cosiddetta difesa Faragher-Ellerth e nella prassi EEOC: le aziende che formano regolarmente tutto il personale e dispongono di procedure efficaci possono ridurre l’esposizione a danni punitivi e talvolta evitare responsabilità, dimostrando di aver agito in buona fede . In New Jersey, addirittura, una sentenza (Gaines v. Bellino) ha stabilito che per valutare la responsabilità del datore in casi di molestie tra colleghi si guarda – tra i vari fattori – se l’azienda ha erogato formazione anti-molestie al personale . Anche in Europa ci si muove in questa direzione, con la Direttiva UE 2019/1158 e altre iniziative che incoraggiano esplicitamente la formazione come strumento preventivo. Dunque, formare oggi significa evitare domani cause lunghe e costose, sanzioni degli ispettorati del lavoro o dell’ANAC (che vigila sul rispetto delle misure di tutela, come nel caso del whistleblowing), e ovviamente i costi esorbitanti di transazioni e risarcimenti.

I rischi reputazionali

Il rischio reputazionale è l’altro grande spettro. Gli scandali legati a molestie possono letteralmente affondare la reputazione costruita in decenni. Si pensi al caso di Uber nel 2017, con le rivelazioni di molestie sistematiche: l’azienda subì un colpo durissimo all’immagine, perse investimenti e dovette rivoluzionare il management. Oppure al movimento #MeToo, che ha portato alla luce comportamenti prima tollerati in molti settori: tante imprese si sono trovate esposte alla pubblica riprovazione, con conseguente fuga di clienti e sponsor. Nell’era della trasparenza, nessuna organizzazione può permettersi di prendere sottogamba questi rischi. Al contrario, le aziende farebbero bene a considerare la formazione anti-molestie come una polizza assicurativa reputazionale. Una workforce ben formata è più incline a segnalare internamente i problemi prima che degenerino e diventino notizie di cronaca. Inoltre, in caso di episodi isolati, un’organizzazione che può dimostrare di avere un solido programma di prevenzione attivo (policy, training, canali di segnalazione) sarà percepita più positivamente da media e stakeholder rispetto a una che appare negligente. Addirittura, offrire training sul rispetto può diventare parte della brand identity aziendale: comunica ai clienti e al pubblico che l’azienda tiene ai propri valori e alle persone, generando fiducia.

Un ulteriore vantaggio “difensivo” della formazione riguarda l’attenuazione dei rischi legali in sede specifica. Ad esempio, qualora – nonostante tutti gli sforzi – si verifichi un caso di molestia grave, aver formato i dipendenti e soprattutto i manager può rivelarsi decisivo per contenere il danno. In alcuni sistemi, i tribunali valutano se il datore di lavoro ha fornito ai superiori gerarchici un’adeguata formazione su come gestire il personale in modo equo: se un capo reparto commette molestie ma l’azienda può provare di averlo formato e messo in guardia, sarà più difficile sostenere che la società abbia colpa grave; il responsabile sarà trattato come un elemento deviato nonostante le misure preventive aziendali. Al contrario, senza prove di training, l’azienda verrà vista come corresponsabile per culpa in vigilando.

Infine, non dimentichiamo che in Italia è in fase di discussione l’introduzione di una specifica fattispecie di reato per le molestie sul lavoro, come auspicato da esponenti politici e previsto da un DDL in esame. Se ciò accadrà, è probabile che vengano definiti obblighi più stringenti per i datori di lavoro in termini di prevenzione, incluse campagne formative obbligatorie. Arrivare preparati a quel momento è saggio, oltre che etico.

Investire oggi in formazione anti-molestie significa ridurre drasticamente sia la probabilità che il problema si verifichi, sia l’impatto qualora accada. Si minimizzano i rischi di cause legali e sanzioni (che possono essere molto onerose, considerando che il giudice può ordinare non solo il risarcimento ma anche la pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale, con grave danno d’immagine ). E si protegge il bene più prezioso, la fiducia – dei propri dipendenti e del pubblico – senza la quale nessun business può prosperare. In termini semplici: meglio spendere in prevenzione che pagare in cure.

Quando e con quale cadenza andrebbe erogata la formazione anti-molestie?

La risposta breve è: in modo continuo e strategico lungo tutto il ciclo di vita del dipendente in azienda. Non basta un singolo corso “una tantum” magari dopo un incidente occorso. Le best practice indicano alcuni momenti chiave in cui formare è particolarmente efficace:

Onboarding (neoassunti): Inserire un modulo sulle molestie e la cultura del rispetto nel percorso di inserimento di ogni nuovo assunto. Questo stabilisce fin dal primo giorno quali sono i valori e le regole del gioco in azienda. Significa dire chiaramente al neo-dipendente: “qui non tolleriamo comportamenti offensivi, e se mai avrai un problema queste sono le procedure e i riferimenti a cui rivolgerti”. L’onboarding è un momento ideale perché le persone sono ricettive e desiderose di capire la cultura aziendale. Piantare subito i semi giusti previene future cattive abitudini. Ad esempio, alcune aziende fanno firmare già all’assunzione il codice etico e propongono nei primi giorni un breve training (anche online) su diversity e rispetto sul luogo di lavoro.

Promozione a ruoli manageriali: Ogni volta che qualcuno viene promosso a un ruolo di supervisione o leadership, andrebbe fornito training specifico su come gestire un team in modo rispettoso e inclusivo. Un neo-manager spesso non ha esperienza nel gestire dinamiche delicate: è fondamentale fargli comprendere i suoi nuovi doveri (ad esempio, l’obbligo di riferire alle HR eventuali segnalazioni di molestie, o come dare feedback senza umiliare). Offrire workshop ad hoc ai nuovi quadri/dirigenti consente di prevenire “scivoloni” dovuti all’inesperienza. Inoltre, li equipaggia con competenze di people management utili anche oltre la prevenzione delle molestie (ascolto attivo, gestione dei conflitti, ecc.).

Formazione periodica (aggiornamento continuo): Anche in assenza di obblighi stringenti, è buona norma ripetere la formazione a tutto il personale con cadenza regolare – annuale o biennale, a seconda delle possibilità. La ripetizione mantiene alta l’attenzione sul tema e permette di aggiornare i contenuti (nuovi casi aziendali, nuove normative, refresh delle policy). Alcune normative locali offrono una guida: ad esempio, in California la legge impone refresh ogni due anni per tutti i dipendenti, proprio per assicurare che la conoscenza resti attuale . L’aggiornamento periodico può essere più snello rispetto al corso iniziale: ad esempio un breve modulo e-learning interattivo di richiamo, oppure una comunicazione dall’AD ogni 25 novembre seguita da un quiz online. L’importante è creare l’idea che la prevenzione è un processo continuo, non un evento isolato. Questo continuo “rinforzo” agisce un po’ come i richiami di un vaccino: mantiene gli anticorpi culturali al livello necessario.

Sessioni straordinarie su richiesta o post-incidente: Se l’azienda attraversa cambiamenti o ha vissuto episodi particolari, è opportuno organizzare formazione mirata. Ad esempio, dopo una riorganizzazione o un’acquisizione, può servire ribadire i valori comuni a nuovi team eterogenei. Oppure, qualora in un reparto si sia verificato un caso di molestia (o tensioni borderline), può essere utile predisporre – magari affidandosi a esperti esterni – un workshop per quel team, volto a rielaborare l’accaduto e rilanciare un clima positivo. Questa non va vista come una “punizione” ma come un segnale di attenzione: l’azienda dice “abbiamo capito la gravità, investiamo per ripristinare la fiducia”. Analogamente, potrebbe essere utile un refresh formativo contestuale all’aggiornamento di una policy (es. introduzione di un nuovo canale di whistleblowing interno). A tal proposito, ricordiamo che da luglio 2023 in Italia molte imprese sono obbligate per legge a dotarsi di canali di segnalazione interna protetti grazie al D.Lgs. 24/2023 : l’introduzione di questi strumenti dovrebbe essere accompagnata da formazione ai dipendenti su come segnalare in sicurezza.

In generale, la prevenzione è un processo, non un singolo evento. Le organizzazioni migliori sviluppano programmi continui, inserendo magari pillole di sensibilizzazione durante l’anno (es. campagne di comunicazione interna attorno al 25 novembre o all’8 marzo, poster in bacheca con messaggi chiave, discussioni guidate nei meeting). L’idea è mantenere viva la conversazione sul rispetto e rafforzare nel tempo le competenze relazionali apprese. Un lavoratore formato 5 anni fa potrebbe nel frattempo avere un nuovo capo, nuovi colleghi, o semplicemente aver bisogno di un refresh perché la memoria si affievolisce: per questo la costanza paga.

Un’ultima nota: la formazione, per essere efficace, deve avvenire prima che accada il problema, non dopo. Programmare proattivamente queste sessioni evita di dover “correre ai ripari” in clima di emergenza, quando ormai un danno è fatto. Prevenire è molto più semplice (e meno costoso) che gestire le conseguenze di un caso di molestia conclamata. Come recita un detto:

“il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa; il secondo migliore è adesso”.

Se nella vostra azienda non avete ancora avviato una formazione diffusa su questi temi, il momento giusto per iniziare è ora.

Progettare un percorso formativo efficace

Stabilito quando fare formazione, vediamo come progettarla nel concreto, perché non tutte le formazioni sono uguali. Purtroppo, molti corsi anti-molestie tradizionali si sono rivelati poco incisivi – spesso ridotti a slideshow legali e definizioni astratte. Una formazione realmente efficace deve essere coinvolgente, pratica e calata nella realtà specifica dell’azienda. Ecco gli elementi chiave da considerare in fase di progettazione:

Modalità didattiche: Il formato della formazione incide sull’impatto. La soluzione migliore spesso è combinare più modalità (approccio blended):

E-learning – utile per trasferire conoscenze di base in modo scalabile. Moduli interattivi online, con video e quiz, permettono ai dipendenti di apprendere concetti normativi, definizioni e procedure secondo i propri ritmi. Importante che non siano moduli passivi: bene inserire scenari interattivi, domande vero/falso, brevi clip che mostrano situazioni-tipo.

Workshop in aula (fisica o virtuale) – fondamentali per la parte esperienziale. Nulla sostituisce il confronto faccia a faccia con un formatore esperto, in cui è possibile porre domande, discutere casi reali e soprattutto fare role-play. Ad esempio, simulare come intervenire se un collega fa un commento inappropriato durante una riunione, oppure provare a dare feedback costruttivo invece che denigratorio. Queste esercitazioni rendono i concetti molto più concreti e lasciano un ricordo più vivido nei partecipanti.

Microlearning e reminder – brevi sessioni di richiamo (anche 10-15 minuti) fruibili via intranet o app, a intervalli regolari dopo la formazione principale, per consolidare i messaggi chiave. Ad esempio, un mini-quiz mensile “Sai riconoscere questo scenario?” oppure brevi video testimonianze di leader che parlano dell’importanza del rispetto.

Storytelling e casi reali – integrare nella formazione storie vere (anonimizzate) accadute in azienda o nel settore. I partecipanti reagiscono di più a situazioni tangibili che potrebbero toccarli da vicino. Invitare magari un ospite (un esperto legale, uno psicologo del lavoro, o il testimonial di un’azienda che ha trasformato la sua cultura) può aggiungere autorevolezza e varietà al percorso.

La formazione su misura che trasforma la tua impresa

Scopri come valorizziamo il talento delle tue persone

Contenuti essenziali: Cosa deve includere il programma formativo? Di seguito una checklist dei contenuti ritenuti imprescindibili:

Definizioni chiare e policy aziendale: spiegare cosa l’azienda intende per molestia, includendo sia le definizioni legali sia esempi concreti. Illustrare la policy interna: quali comportamenti sono vietati, quali sanzioni si rischiano e quali sono i diritti dei lavoratori. Spesso è utile distribuire un codice di condotta aggiornato e dedicare tempo a esaminarlo, punto per punto. È cruciale far capire che la policy non è un pezzo di carta, ma una guida pratica quotidiana: “non basta averla nel cassetto, occorre formare tutti sul suo contenuto” .

Esempi pratici e casi di studio: come già accennato, mostrare situazioni realistiche. Ad esempio: “Un collega fa regolarmente battute a doppio senso via chat – è molestia?”, “Un cliente importante molesta verbalmente una vostra dipendente – come reagire?”. Far ragionare i partecipanti su questi casi, magari con esercizi di problem-solving di gruppo, li aiuta a riconoscere le zone grigie e a sapere cosa fare all’occorrenza.

Effetti delle molestie (per vittima e azienda): un modulo che spieghi le conseguenze psicologiche sulla persona molestata (stress, calo autostima, PTSD nei casi gravi) e le ripercussioni sul team e sull’azienda. Questo serve a creare empatia nei partecipanti (“capisco perché è un problema serio”) e a motivarli sul perché prevenire. Inserire dati su costi, turnover, ecc. come quelli discussi sopra può convincere anche i più scettici che non è “materia da HR” ma questione di business continuity .

Ruoli e responsabilità di ciascuno: chiarire cosa ci si attende dai manager e cosa dai dipendenti. Ad esempio: il manager ha il dovere di riferire alle Risorse Umane qualsiasi segnalazione gli venga fatta; il dipendente ha il diritto di segnalare e il dovere di contribuire a un clima rispettoso. Stabilire che tutti sono responsabili della cultura, come già visto. Questo tassello allinea la formazione con l’idea che la prevenzione è un compito collettivo.

Come prevenire e intervenire: fornire strategie concrete. Per i manager: come stabilire regole di team inclusive (es. zero joke policy sulle minoranze), come dare feedback senza aggressività, come riconoscere campanelli d’allarme nel team (un calo di morale improvviso di una persona, pettegolezzi circolanti, ecc.). Per tutti: tecniche di bystander intervention – come intervenire da testimoni in modo sicuro (ad esempio, metodo delle 4D: Distract, Delegate, Direct, Delay, ovvero distrarre l’autore, delegare chiedendo aiuto, intervenire direttamente richiamando il comportamento, o offrire aiuto alla vittima dopo l’evento). La formazione dovrebbe simulare queste azioni, così che i dipendenti prendano confidenza con l’idea di agire.

Come segnalare e a chi rivolgersi: spiegare nei dettagli le procedure di segnalazione interne (canali, referenti, eventualmente piattaforme anonime). Dev’essere chiarissimo cosa deve fare una vittima o un testimone di molestia: ad esempio, “Puoi rivolgerti al tuo responsabile, oppure inviare una segnalazione anonima tramite il portale whistleblowing. La tua segnalazione sarà ricevuta da X (es. il Compliance Officer) e trattata con massima riservatezza. L’azienda proibisce ritorsioni contro chi segnala in buona fede.”. Questo punto è cruciale per superare la paura di parlare. Vanno citate anche tutele esterne: ad esempio, ricordare che esistono linee di supporto (sindacati, consigliera di parità, ecc.) e che la legge protegge chi denuncia (il nuovo decreto whistleblowing tutela sia il segnalante che eventuali facilitatori, come colleghi che lo aiutano ).

Cosa succede dopo una segnalazione: per trasparenza, spiegare a grandi linee come l’azienda gestisce i casi. Esempio: “Apriamo un’indagine interna entro 5 giorni, sentiamo le parti in causa, adottiamo misure immediate per proteggere la presunta vittima (ad es. cambiando turni), e se la molestia è confermata applichiamo sanzioni che vanno dal richiamo scritto al licenziamento per giusta causa, a seconda della gravità.”. Sapere che c’è un processo equo e rigoroso può incoraggiare più persone a fidarsi del sistema interno invece di rivolgersi subito all’esterno.

Diritti e doveri dei dipendenti secondo la legge: senza appesantire troppo, è utile coprire i fondamenti normativi: ad esempio, ricordare che la molestia è illegale e può dare luogo a cause di lavoro o denunce penali (se aggravata). Citare le norme italiane chiave (Codice delle Pari Opportunità, art. 26 D.Lgs. 198/2006, e Codice Penale nei casi estremi) e quelle internazionali (Convenzione ILO 190). Questo ribadisce la serietà del tema. Inoltre, far sapere ai lavoratori che l’azienda è consapevole delle leggi è di per sé rassicurante.

Best practice innovative nella formazione

Oltre ai contenuti di base, la formazione davvero avanzata integra nuovi modelli. L’EEOC suggerisce di esplorare ad esempio la formazione sulla civility: sessioni che non parlano solo di molestie in senso stretto, ma promuovono le “soft skills” della convivenza civile (rispetto reciproco, comunicazione non violenta, valorizzazione delle differenze) . Questi training, mirando a creare un clima positivo generale, ridanno vitalità a percorsi che altrimenti risulterebbero focalizzati solo sugli aspetti negativi. Un’altra idea è la formazione teatrale: alcune aziende hanno coinvolto attori che mettono in scena situazioni di molestia in azienda, interrompendo poi lo sketch per discutere con il pubblico cosa è successo e come si sarebbe potuto evitare – un metodo molto impattante emotivamente. Anche l’uso della VR (realtà virtuale) sta emergendo: simulare in prima persona l’esperienza di subire o assistere a molestie può aumentare l’empatia dei partecipanti.

In qualunque formato e contenuto, la regola d’oro è: conoscere il proprio pubblico interno e adattare la formazione di conseguenza. Un’azienda metalmeccanica con prevalenza di operai uomini 50enni avrà esigenze diverse (e un linguaggio diverso) rispetto a una start-up tech giovane e internazionale. “One size fits all” non funziona : la formazione va personalizzata per settore, contesto culturale e tipologia di lavoratori. Solo così i messaggi verranno recepiti senza resistenze o cinismo. Ad esempio, in un contesto molto maschile e abituato a un linguaggio ruvido, potrebbe essere utile far condurre la sessione a un formatore con credibilità “sul campo” (un ex dirigente dello stesso settore) che parli chiaro, anziché a un legale HR in giacca e cravatta.

Da ultimo, misurare l’efficacia. Un percorso ben progettato prevede indicatori e follow-up: questionari anonimi prima e dopo la formazione per misurare il cambiamento di atteggiamenti, tasso di completamento dei moduli e-learning, numero di segnalazioni prima/dopo (un aumento può significare maggiore fiducia nel sistema, non necessariamente più problemi), ecc. Questo permette di aggiustare il tiro e mostrare al top management il ROI dell’iniziativa. Una formazione efficace si vede nel tempo: calo di turnover nei team formati, miglioramento del clima nelle survey interne, assenza (o pronta risoluzione) di casi gravi. Obiettivi ambiziosi ma raggiungibili con un progetto serio.

In sintesi, progettare una formazione anti-molestie vuol dire mettere al centro l’esperienza del partecipante e la realtà lavorativa quotidiana. Solo così si passa dalla teoria alla pratica, trasformando conoscenze in comportamenti. Un buon corso non “fa la morale” ma allena abilità: riconoscere situazioni, comunicare assertivamente, agire da alleati. È questo che innesca il cambiamento culturale: quando le persone, tornando al loro posto di lavoro, si comportano diversamente perché la formazione ha lasciato un segno nei loro atteggiamenti e convinzioni.

FAQ – Le risposte alle domande più comuni sulla formazione contro le molestie

Negli incontri e nelle consulenze sul tema, emergono spesso alcune domande ricorrenti da parte di datori di lavoro e dipendenti. Ecco una raccolta di FAQ con risposte concise e precise:

La formazione sulle molestie sul lavoro è obbligatoria per legge in Italia?

Attualmente non c’è una legge che imponga in modo specifico un corso anti-molestie in tutte le aziende, a differenza di quanto accade ad esempio in alcuni Stati USA. Tuttavia, diverse normative rendono di fatto necessaria la formazione. La legge italiana obbliga il datore di lavoro a tutelare la salute e dignità dei dipendenti, e in caso di molestie può essere ritenuto responsabile se non dimostra di aver fatto il possibile per prevenirle . In pratica, se un’azienda non ha mai formato il personale sul tema, rischia moltissimo in caso di denuncia . Inoltre, normative come la Certificazione Parità di Genere prevedono la formazione su questi argomenti come requisito. In sintesi, non c’è un obbligo esplicito generalizzato, ma c’è un forte obbligo “di risultato”: prevenire le molestie. E la formazione è lo strumento principale per farlo, tanto che la mancanza di training può pesare contro l’azienda in un eventuale procedimento . Meglio quindi considerarla obbligatoria di fatto.

Qual è la differenza tra molestia e mobbing?

Molestia è un termine ampio che indica qualunque comportamento indesiderato lesivo della dignità di una persona sul lavoro (può essere anche una singola azione grave o una serie di episodi non sistematici). Comprende molestie sessuali, verbali, ecc. Mobbing, invece, indica tipicamente una forma di molestia psicologica sistematica e prolungata nel tempo, spesso orchestrata da uno o più superiori o colleghi allo scopo di emarginare o costringere alle dimissioni la vittima. In pratica, il mobbing è una strategia persecutoria continua (ad esempio: per mesi isolare qualcuno, affidargli incarichi umilianti, denigrarlo continuamente) e in genere comporta una pluralità di atti molesti nel tempo. Ogni mobbing è fatto di molestie ripetute, ma non tutte le molestie costituiscono mobbing. Dal punto di vista giuridico italiano, il mobbing non è una fattispecie di reato autonoma, ma viene riconosciuto dalla giurisprudenza come molestia morale sul luogo di lavoro, dando diritto a risarcimento in sede civile se provato. In sintesi: la molestia può anche essere un singolo episodio grave (es. palpeggiamento, insulto razzista), il mobbing è un attacco prolungato e sistematico alla persona su un periodo esteso.

Cosa deve fare un dipendente se è testimone di una molestia?

Non restare in silenzio. Chi assiste a una molestia (verbale, fisica o di altro tipo) può svolgere un ruolo fondamentale di “bystander attivo”. Innanzitutto, se la situazione lo consente in sicurezza, intervenire: ad esempio interrompendo la conversazione (“Scusate, di cosa si parlava?” per distrarre l’autore da un commento fuori luogo), oppure prendere posizione (“Questa battuta non è appropriata, meglio cambiare argomento”). Spesso chi molesta conta proprio sulla passività altrui; un collega che mostra disapprovazione può far cessare l’episodio. In alternativa, se intervenire direttamente potrebbe esporre a rischio, il testimone dovrebbe comunque supportare la vittima: ad esempio, avvicinarla dopo e dirle che si è disponibili ad aiutarla, confermandole che non ha immaginato tutto e che non è sola. Infine – passo cruciale – segnalare l’accaduto attraverso i canali appropriati (al proprio responsabile, all’HR, all’ufficio etico o tramite la piattaforma di whistleblowing anonimo se disponibile). La segnalazione è importante perché permette all’azienda di prendere provvedimenti. Il bystander spesso esita per timore di mettersi nei guai; tuttavia le nuove normative (vedi decreto whistleblowing) proteggono chi segnala in buona fede anche se non direttamente vittima . In sintesi: un testimone non è un “impiccione”, ma un alleato prezioso nel fermare le molestie. Agire con prudenza ma agire, mai voltarsi dall’altra parte.

Come si può segnalare una molestia in modo sicuro?

Le modalità dipendono dalle procedure interne dell’azienda, ma in generale ci sono diverse opzioni. Idealmente l’azienda deve aver attivato canali di segnalazione riservati e protetti (spesso chiamati canali di whistleblowing). In base alla nuova normativa italiana (D.Lgs. 24/2023), tutte le aziende con almeno 50 dipendenti devono predisporre un canale interno per le segnalazioni di illeciti – che include anche molestie e discriminazioni sul lavoro. Questo canale può essere una piattaforma web anonima, una casella email dedicata gestita dall’Organismo di Vigilanza o da un ente terzo, un numero di telefono, ecc. Per la segnalazione interna sicura, è consigliato: attenersi ai canali indicati dalla propria azienda (così si è protetti dalle policy di non ritorsione), fornire più dettagli possibili (chi, dove, quando, testimoni) e se si teme per la propria identità, usare l’anonimato se previsto. Oltre al canale formale, si può anche parlare con una figura di fiducia: ad esempio l’HR, un rappresentante sindacale o il proprio superiore (se non coinvolto). Queste figure dovrebbero poi attivare le procedure aziendali. In alternativa, esistono canali esterni: l’Ispettorato del Lavoro, le Consigliere di Parità provinciali (per casi di molestie/discriminazioni di genere), o persino denuncia alle forze dell’ordine se si configura reato. Il consiglio è: usa il canale che ti fa sentire più tutelato, l’importante è rompere il silenzio. Assicurati di farlo in buona fede (cioè senza calunnie): la legge tutela i segnalanti onesti, ma punisce eventuali false accuse dolose. In definitiva, oggi segnalare è più sicuro che in passato, grazie alle normative e a una maggior sensibilità: le aziende serie incoraggiano le segnalazioni e garantiscono riservatezza assoluta.

Anche le battute possono essere considerate molestie?

Sì, se sono indesiderate e offensive. Molte molestie iniziano in forma di “scherzi” o commenti apparentemente sul tono leggero. La chiave sta nell’effetto: se la battuta ha contenuti sessisti, razzisti, omofobi o comunque umilianti, e mette a disagio chi la subisce o chi l’ascolta, rientra nella definizione di molestia. La legge include espressamente i comportamenti verbali tra le possibili molestie . Ad esempio, battute spinte o allusive sul corpo di una collega, ripetute nonostante il suo disappunto, sono molestia sessuale. Oppure frasi come “eh, voi di quella etnia siete tutti fannulloni, ah ah” rivolte a un dipendente di un certo gruppo etnico – anche dette “micro-aggressioni” – configurano molestia discriminatoria. È importante chiarire che l’intento umoristico non giustifica il comportamento: il fatto che chi fa la battuta dica “stavo solo scherzando” non conta, conta come si sente chi la riceve. Se qualcuno fa notare che certe battute danno fastidio, la reazione deve essere chiedere scusa e cessare immediatamente, non insistere. Un ambiente dove “sette donne su dieci hanno sentito battute sessiste sul posto di lavoro” (dato di un’indagine italiana recente ) è un ambiente in cui le molestie verbali sono presenti e vanno contrastate. Quindi, sì: le parole contano. Scherza pure al lavoro, ma mai su elementi personali protetti (sesso, orientamento, etnia, aspetto fisico, ecc.) e comunque fermati se percepisci disagio altrui.

La formazione vale anche per le molestie che avvengono online o in smart working?

Certamente sì. Le regole di rispetto e le norme anti-molestie si applicano anche al di fuori dell’ufficio fisico, in tutti i contesti collegati al lavoro: dalle piattaforme di videochiamata, alle chat aziendali, alle email, fino agli eventi aziendali o alle cene di lavoro. Purtroppo, come evidenziato da ricerche recenti, il fatto di lavorare da remoto non ha eliminato il problema – anzi, ha aperto nuove frontiere alla molestia digitale . Ad esempio, un collega che invia messaggi WhatsApp dal tono sessualmente esplicito durante l’orario di lavoro sta molestando esattamente come se lo dicesse di persona. Più della metà delle molestie rilevate nell’indagine ISTAT 2022-23 in Italia sono avvenute via email, chat o social media , segno che la tecnologia viene spesso usata come “schermo” da cui molestare (pensiamo anche a comportamenti come l’invio di emoji a sfondo sessuale, meme offensivi nei gruppi di lavoro, o apprezzamenti sgradevoli nelle call online). La formazione deve dunque coprire esplicitamente anche questi aspetti: netiquette nelle comunicazioni, uso appropriato degli strumenti aziendali, confine tra vita privata e canali di lavoro. E gli stessi sistemi di monitoraggio interno vanno adattati (per esempio, considerare molestie anche quelle riportate nei log delle chat interne). Inoltre, se un dipendente subisce molestie da casa (cybermolestie), deve sapere che può segnalarle esattamente come se fossero avvenute in ufficio – la tutela è la stessa. In breve, lo smart working non è una terra di nessuno: le regole di civiltà aziendale vi si estendono pienamente. Formazione e policy devono evolvere per includere il virtuale: ad esempio, chiarendo che registrare qualcuno a sua insaputa in una call o commentare il suo sfondo domestico in modo derisorio sono comportamenti scorretti. La sicurezza deve essere sia fisica che digitale.

Quanto deve durare un corso di formazione efficace?

Non esiste una durata “standard” valida per tutti – dipende dalla profondità dei contenuti e dal formato. Tuttavia, possiamo indicare delle medie praticate: un corso iniziale completo per tutto il personale spesso è intorno alle 2-3 ore. Ad esempio, alcune normative locali (come quella californiana) prevedono almeno 2 ore per i manager e 1 ora per gli impiegati per coprire il materiale essenziale. In Italia molte aziende organizzano seminari di mezza giornata (3-4 ore) soprattutto se includono workshop interattivi. L’importante è che in questo tempo si riescano a coprire tutti i punti chiave (definizioni, esempi, policy, procedure, esercitazioni pratiche). Corsi troppo brevi (es. 30 minuti) rischiano di essere superficiali; d’altro canto, corsi troppo lunghi in una singola sessione rischiano di perdere l’attenzione del pubblico. Una buona strategia è spezzare il percorso: ad esempio, un modulo e-learning iniziale di 60 minuti per la teoria di base, seguito da una sessione in aula di 2 ore per la pratica e le domande. Oppure due incontri di 2 ore a distanza di una settimana, per dare modo di assimilare e tornare con dubbi.

Ciò detto, più che la quantità di ore conta la qualità: un’ora ben progettata con video, quiz e role-play può lasciare più imprinting di 4 ore di lezione frontale noiosa. Infine, come accennato, prevedere richiami periodici (anche brevi, 30-60 min ogni anno) è fondamentale, indipendentemente dalla durata del corso iniziale. In sintesi: un corso efficace deve essere abbastanza lungo da coprire tutti i contenuti e coinvolgere i partecipanti, ma suddiviso in modo da mantenere alta l’attenzione. In pratica, 2-3 ore totali iniziali e poi richiami regolari costituiscono una buona prassi.

Aumenta il benessere aziendale

Migliora il benessere e la felicità dei tuoi dipendenti

Chi deve partecipare alla formazione? Solo i dipendenti o anche i manager?

Tutti, nessuno escluso. Una delle lezioni apprese negli anni è che la formazione anti-molestie non può limitarsi al basso livello o a qualche gruppo selezionato. Devono partecipare sia i dipendenti di ogni grado, sia i manager, fino al top management. Ognuno con magari moduli calibrati sul proprio ruolo, ma l’idea chiave è che nessuno in azienda deve sentirsi “al di sopra” di queste regole. Anzi, formare insieme persone di diversi livelli può essere utile per creare un dialogo comune. I manager in particolare necessitano di training specifico (come già detto) perché su di loro grava la responsabilità di prevenire e intervenire nelle loro squadre. Ma questo non sostituisce la formazione da far come base a tutti i collaboratori: ogni impiegato, operaio, stagista dovrebbe riceverla. Idealmente, anche i consulenti e fornitori esterni che operano in sede dell’azienda dovrebbero aderire ai principi anti-molestie – molte aziende infatti estendono il codice etico anche ai contratti esterni. Per quanto riguarda i vertici, coinvolgerli è doppiamente utile: primo, perché sono anch’essi esseri umani soggetti a possibili bias o comportamenti errati (avere potere non rende automaticamente immuni da scivolate etiche); secondo, la loro presenza manda un messaggio potente a tutta l’organizzazione (“se l’AD si siede qui con noi a discutere di rispetto, vuol dire che ci crede davvero”). Alcune aziende prevedono sessioni separate per il board e i dirigenti apicali, magari con scenari tarati sul loro contesto (es: molestie “top-down”). In conclusione: la formazione va erogata a 360°. Le linee guida internazionali, dai tribunali USA alle raccomandazioni ILO, enfatizzano che tutti i dipendenti, ovunque si trovino, dovrebbero ricevere regolarmente training anti-harassment . Quindi niente zone franche: dal magazzino al C‑Suite, la cultura del rispetto deve coinvolgere chiunque lavori per o con l’organizzazione.

Cosa succede dopo una segnalazione?

Dopo che un lavoratore segnala (internamente) una molestia, l’azienda ha il dovere di attivare immediatamente una procedura di gestione. In termini generali, i passi sono: 1) Accusa ricevuta – 2) Indagine – 3) Azioni correttive – 4) Follow-up. In pratica, una volta raccolta la segnalazione (che può essere anonima o nominativa), di solito le Risorse Umane o un Comitato Etico aprono un’indagine interna riservata. Viene nominato un responsabile dell’indagine, il quale può avvalersi di consulenti legali o investigatori interni. Si procede con colloqui con la presunta vittima (per raccogliere dettagli), con l’accusato (dandogli modo di esporre la sua versione) e con eventuali testimoni. Contestualmente, l’azienda può prendere misure preventive temporanee: ad esempio, se accusa e accusato lavorano a stretto contatto, potrebbero essere temporaneamente separati (cambio di reparto, di turni, lavoro da remoto) per tutelare la vittima ed evitare ritorsioni. L’indagine dovrebbe concludersi in tempi brevi (di solito entro 30 giorni) e con un verbale conclusivo. Se la molestia risulta fondata, scattano provvedimenti disciplinari proporzionati: si va dalla lettera di richiamo o sospensione, fino al licenziamento per giusta causa nei casi gravi o reiterati. In parallelo, se il fatto può costituire reato (es. violenza sessuale), l’azienda ha l’obbligo di segnalarlo all’autorità giudiziaria. Se invece l’indagine non conferma le accuse (ad esempio per mancanza di prove certe), l’azienda può comunque adottare misure gestionali per mantenere un clima sereno – ad es. richiamare tutti al rispetto con una comunicazione generale, monitorare il reparto, ecc. È fondamentale anche proteggere chi ha segnalato: qualsiasi ritorsione (come demansionamento, isolamento, licenziamento ingiustificato) va punita, in linea con la normativa whistleblowing. Infine, l’azienda dovrebbe fare follow-up con la vittima: assicurarsi che si senta al sicuro, offrirle supporto (es. counseling) se necessario, e monitorare nel tempo che non vi siano strascichi. Il processo dev’essere gestito con estrema riservatezza, sia per tutelare le persone coinvolte sia per non scoraggiare future segnalazioni.

Spesso chi subisce molestie non segnala per paura che “non succeda nulla”: ecco perché le aziende serie danno seguito concreto alle denunce, inviando il messaggio che le policy non sono solo parole. In sintesi, dopo una segnalazione l’azienda indaga rapidamente, prende provvedimenti in caso di colpevolezza, protegge la vittima e sanziona l’autore, e infine lavora per ricucire il clima nel team. Questo è anche il comportamento atteso dalla legge: un datore di lavoro deve dimostrare di aver “adottato misure ragionevoli per prevenire e correggere tempestivamente” gli atti molesti . Fare finta di niente non è assolutamente un’opzione.

Un’azienda può essere ritenuta responsabile per le molestie tra colleghi?

Sì, il datore di lavoro può essere considerato civilmente (e talvolta penalmente) responsabile anche di molestie commesse tra dipendenti dello stesso livello (collega vs collega). Questo perché l’azienda ha per legge un obbligo di vigilanza e sicurezza sull’ambiente di lavoro. In Italia, ad esempio, l’art. 2087 del Codice Civile impone all’imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Di conseguenza, se Tizio molesta Caio in ufficio, Caio può rivalersi non solo su Tizio in sede penale, ma anche sull’azienda in sede civile per non aver impedito il fatto. L’azienda, come detto, può andare esente da responsabilità solo provando di aver fatto tutto il possibile per prevenire e fermare quei comportamenti . Cosa significa in concreto “tutto il possibile”? Avere una policy chiara, aver formato i dipendenti, aver messo a disposizione canali di segnalazione, aver agito immediatamente appena saputo di un problema, ecc. Se così è stato e comunque un dipendente ha molestato un collega, l’azienda può sostenere di essere anch’essa “vittima” della condotta individuale imprevedibile. Ma se invece emerge che in azienda c’era un clima tollerante verso certe battute, nessuno ha mai formato Tizio su cosa non fare, e magari Caio aveva perfino accennato la cosa a un superiore che l’ha ignorata, allora l’azienda viene ritenuta corresponsabile eccome. In diversi casi giurisprudenziali, datori di lavoro sono stati condannati a risarcire per molestie avvenute tra dipendenti proprio per omessa vigilanza. E all’estero, come ricordato, corti come quella del New Jersey hanno stabilito che la presenza o assenza di training è un fattore per valutare la negligenza del datore . Quindi la risposta è: sì, l’azienda risponde delle molestie in ambiente di lavoro, anche se l’atto materiale è compiuto da un dipendente verso un altro (o verso un cliente, o viceversa da un cliente verso un dipendente mentre lavora). Per questo le aziende intelligenti coinvolgono nella formazione non solo i subordinati ma anche i dirigenti, e creano canali dove chiunque possa segnalare comportamenti scorretti tra colleghi. In conclusione: la molestia non è un affare “privato” tra due dipendenti, ma un rischio lavorativo che l’azienda deve gestire e prevenire attivamente.

Da policy a cultura aziendale: il supporto di Gility per la tua azienda

In definitiva, prevenire le molestie sul lavoro non si esaurisce nell’avere una policy scritta: significa trasformare quelle regole formali in una cultura aziendale vissuta quotidianamente, dove il rispetto è parte integrante dei valori condivisi. Come abbiamo visto, la formazione è l’anello di congiunzione essenziale tra carta e realtà: senza formazione, anche la miglior policy rimane lettera morta. Ma la formazione efficace richiede un approccio organico, continuo, e il coinvolgimento attivo di tutte le componenti dell’impresa . Non basta un corso qualunque: serve un percorso studiato sulle esigenze specifiche, che stimoli un cambiamento di mentalità e comportamenti.

È proprio qui che Gility può fare la differenza come partner al fianco della tua azienda. Gility non offre il solito “corso standard” uguale per tutti: progettiamo insieme a te un percorso formativo personalizzato, in base al tuo settore, alla dimensione aziendale e alla cultura interna esistente. Che tu operi in una multinazionale finance o in una PMI manifatturiera, calibreremo contenuti e casi pratici pertinenti alla tua realtà, parlando la lingua dei tuoi dipendenti.

Con Gility hai a disposizione docenti esperti e multidisciplinari: il nostro team include formatori qualificati, legali del lavoro specializzati in anti-discriminazione e psicologi del lavoro con esperienza sul campo. Questo significa che durante la formazione i partecipanti potranno confrontarsi sia sugli aspetti giuridici (normative, responsabilità) sia su quelli umani e relazionali (dinamiche di gruppo, gestione delle emozioni), ottenendo un quadro completo. Le nostre sessioni in aula sono interattive e arricchite da role-play e discussioni guidate, mentre i moduli e-learning – fruibili sulla nostra piattaforma digitale flessibile – coinvolgono con scenari realistici e quiz, evitando la noia dei soliti slideshow.

Sappiamo che ogni azienda ha le proprie sfide: per questo i nostri percorsi sono modulabili. Ad esempio, possiamo predisporre un kick-off iniziale generale per tutti i dipendenti, seguito da workshop dedicati per i manager in cui approfondire la gestione dei team, e magari sessioni ad hoc per figure come gli HR Business Partner o i referenti del Comitato Etico, in modo che ognuno sia formato esattamente sul suo ruolo. Offriamo inoltre pacchetti di aggiornamento periodico: non ti lasciamo solo dopo il corso iniziale, ma concordiamo momenti di refresh annuali (anche in formato microlearning online) e forniamo materiale di comunicazione interna (poster, vademecum tascabili, video pillole) per mantenere vivo il messaggio nel tempo.

Vuoi anche tu creare un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso?

Contattaci per scoprire come possiamo aiutare la tua azienda. Saremo lieti di ascoltare le tue esigenze e disegnare insieme a te un programma formativo su misura, affinché la tua realtà diventi un esempio virtuoso dove la dignità di ogni lavoratore è al centro.

Chiedi una consulenza per la tua azienda.

Desideri aggiornamenti sulle novità di Gility e sui trend più attuali nella formazione aziendale? Seguici su LinkedIn: unisciti alla nostra community di oltre 5.000 responsabili del personale e della formazione italiani e non perdere neanche un aggiornamento.

Iscriviti qui alla nostra newsletter Illumina, l’appuntamento mensile che fa luce su trend, insight e ricerche della formazione aziendale, direttamente nella tua inbox.

Fonti

Istat – “Indagine sulla sicurezza dei cittadini 2022-2023 (modulo molestie)”. Dati sulle molestie sessuali subite nel corso della vita e negli ultimi anni, differenze di genere e dettaglio di comportamenti molesti rilevati .

Dire Agenzia – “Il 13,5% delle donne ha subito molestie sessuali al lavoro: i dati Istat”, 01/07/2024. Articolo di sintesi dei risultati ISTAT 2022-23, con definizione UE di molestia e statistiche italiane .

EEOC – “Report of the Co-Chairs of the EEOC Select Task Force on the Study of Harassment in the Workplace”, 2016. Rapporto USA che evidenzia costi occulti delle molestie (produttività, turnover, reputazione) e importanza della leadership e accountability dall’alto .

Harvard Business Review – Dobbin F., Kalev A. “Training Programs and Reporting Systems Won’t End Sexual Harassment. Promoting More Women Will”, HBR.org, Nov 2017. Sottolinea come la presenza di più donne in posizioni di potere riduca le molestie, affrontandone le cause profonde .

CalChamber – “Harassment Prevention: Promoting a Positive Workplace Culture”, California Chamber of Commerce, 2022. Include citazione da HBR su culture positive e produttività e dati di survey (Purple Campaign/TalentLMS) sul 70% dei dipendenti più propensi a restare dopo la formazione .

Simmons & Simmons – “Discrimination and harassment in Italy”, pubblicazione legale, 2016. Spiega la responsabilità del datore di lavoro in Italia: il datore risponde degli atti discriminatori dei dipendenti salvo prova di aver adottato tutte le misure preventive possibili ; evidenzia che l’assenza di formazione può pregiudicare la difesa in giudizio .

Affirmity (Traliant) – Rossi E., “Why Workplace Harassment Prevention Training Is Critical—No Matter Where Your Employees Are Located”, Oct 2024. Illustra il quadro normativo USA: training essenziale ovunque, cita la sentenza Kolstad v. ADA sulla difesa per buona fede (evitare punitive damages) e Faragher/Ellerth sui requisiti di prevenzione e correzione tempestiva . Riferisce anche di sentenze statali (es. Gaines v. Bellino, NJ) che considerano la formazione un fattore per la responsabilità datoriale .

ILO-Lloyd’s Register-Gallup – “Experiences of violence and harassment at work: A global first survey”, 2022. Studio globale che rivela il 23% di lavoratori nel mondo vittime di violenze/molestie sul lavoro (con breakdown: 18% psicologiche, 6% sessuali) e evidenzia maggiore vulnerabilità per giovani e donne.

Alley Oop – Saporiti R., “Molestie in ufficio, un dramma per 9 milioni di donne…”, Il Sole 24 Ore – Infodata, 22/02/2018. Analisi (basata su dati ISTAT 2015-16) con infografica interattiva su tipologie di molestie e distribuzione geografica in Italia. Utile per contesto storico e confronto (valori più alti dovuti a definizioni più ampie di molestia).

ANAC – “Whistleblowing – Cosa cambia con la nuova disciplina (D.Lgs. 24/2023)”, 2023. Sito Autorità Anticorruzione, spiega estensione dell’obbligo di canali interni di segnalazione alle aziende private ≥50 dipendenti e tutele per i segnalanti.

Corsi consigliati per te